旅游与社会管理学院墨香静心支教团暑期社会实践顺利完成

为了追寻老校长陶行知先生的足迹,传播陶行知先生的教育思想,深入了解乡村教育实际,南京晓庄学院墨香静心支教团积极响应学校“重走行知路”专题活动。7月4日,实践团前往安徽省宿州市泗县静心公益服务中心进行为期10天的支教,支教对象主要是留守儿童等特殊儿童群体。

团队成员合理分工,科学协作,课程在团队指导老师董红艳与王均强的设计下,以“五育润心,沐光同行”为主题,开展德育修心、智育探索、体教融合、美育寻踪、劳育生辉五个方面的课程,重点开设了行知探秘、中华风采等特色课程,在融入行知精神的同时,与当地文化相结合,开展皖美阅读课程,旨在强调孩子们德、智、体、美、劳各方面均衡发展,弘扬伟大的行知精神。

团队成员注重当地留守儿童的心理健康发展,并且深入了解当地留守儿童现状。团队成员对孩子们进行了一对一的家访,了解到当地留守儿童的真实生活状况,为每位孩子建立了档案,制定了针对性的教育方案。家访更加坚定了为留守儿童带去心灵陪伴与学习帮助的信念,真正找寻到团队进行暑期支教与乡村调研的意义。

为更好地关心困难家庭儿童,团队成员募捐了大量学习用品,以奖品的形式发放给孩子们。此外,团队成员省吃俭用,自筹费用为孩子们添置新衣,团队对孩子们的关爱得到当地政府的认可与肯定。

结业仪式上,我校副校长鲁学军,校团委、学工处、相关二级学院负责人及安徽泗县相关领导观看了实践成果汇报,鲁学军为优秀学生和支教队员发放慰问品,泗县相关领导为支教团队颁发志愿者证书。

鲁学军对团队成员在夏令营期间的表现给予肯定,祝贺该团队成功完成了暑期的社会实践,鼓励他们继续保持夏令营中学到的良好习惯和精神,为未来的成长打下基础,希望他们继续努力,实现自己的梦想。

本次实践活动是陶行知先生“捧着一颗心来,不带半根草去”教育理念的生动实践。团队成员面对艰苦的生活环境和支教条件,不畏困难、乐于奉献,用自己的行动展现出晓庄学子的责任和担当,让行知精神在先生的家乡传播,在孩子们心中扎根。

结营仪式上全体领导与师生合影留念

校团委、陶行知研究院开展“探行知之韵,寻百年之始”社会实践

为传承弘扬陶行知教育理念,践行晓庄大爱奉献精神,7月1日至7月10日,由教师教育学院、幼儿师范学院、文学院、外国语学院同学组成的“探行知之韵 寻百年之始” 实践团,前往行知园师德教育馆开展实践活动。

实践期间,陶行知研究院副院长赵娟为团队成员进行了内容、情感、仪态等方面的培训,她为成员们解读了陶行知先生伟大的教育思想和卓越的教育成就,并结合实际案例,为成员们示范了如何与观众进行有效地互动、如何回答观众提出的各种问题。马克思主义学院水远璇老师担任团队的思政指导老师,使团队成员聆听到更多关于行知先生的故事,深刻领悟生活教育理论的思想精髓。团队成员结合我校建校历史和行知园的校史资源,深入学习师德教育馆导览和讲解的专业知识,充分利用了馆内的多媒体元素,如视频、音频、实物等,尝试创新讲解形式,给参观者带来全新的视听体验,最终成功通过验收,广受好评。

“行是知之始,知是行之成”。本次实践有效地加强了团队成员的临场表现力以及语言表达能力,使成员在促进个人成长的同时也获得了全新的体验,同时晓庄学子也以实际行动践行了陶行知先生的教育理念,讲好晓庄故事,传递晓庄大爱精神。

实践团成员学习行知事迹

“陶心圆梦,行知致远”暑期夏令营为藏区儿童教育注入蓬勃新动力

信息工程学院“陶心圆梦,行知致远”暑期线上夏令营在青海省海南州共和县成功举办。为期一个月的夏令营,不仅为藏族儿童铺设了知识的桥梁,更促进了汉藏文化的交流与理解,彰显了新时代晓庄青年的责任与担当。

夏令营秉持陶行知先生的“生活即教育”理念,致力于向藏区儿童提供全面而深入的教育援助。开幕式上,团队指导老师任艳丽教授的温暖致辞则为整个活动注入了强大的精神动力,她的美好愿景与坚定信念激励着每一位志愿者,学生负责人李永梅与志愿者团队的真挚分享,展现了筹备过程中的辛勤与热情。

本次夏令营汇聚了信工院近百名优秀志愿者,他们跨越地理界限,通过先进的科技手段,为藏族儿童提供了丰富多彩的在线课程。课程内容广泛且精心设计,既科学严谨又生动有趣,极大地激发了孩子们的学习兴趣和探索欲望。特别是晓庄数学人教学志愿服务团的公开课,凭借其独特魅力,成功吸引了孩子们的注意力,点燃了他们对知识的热爱之火。志愿者们不仅是知识的传播者,更是孩子们心灵的引路人。他们通过一对一的陪伴成长计划,深入了解孩子们的内心世界,用爱心与耐心为他们提供个性化的关怀与指导。这段特殊的时光里,孩子们不仅收获了宝贵的知识,更感受到了来自远方的温暖与鼓励,为他们的成长之路注入了强大动力。

本次夏令营不仅赢得了藏族儿童及其家长的广泛赞誉,它不仅拓宽了孩子们的视野,激发了他们的学习热情与人生理想,更让志愿者们在教学实践中获得了成长与自我价值的实现。“陶心圆梦,行知致远”夏令营将总结辅导藏区儿童教育的成功经验,为更多需要帮助的孩子带去知识的光芒与梦想的种子。

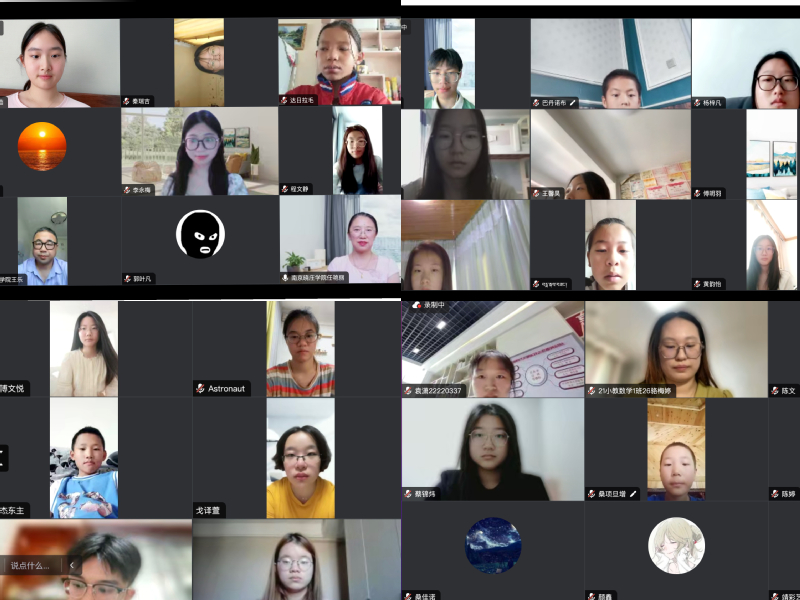

夏令营举办了丰富的线上活动

幼儿师范学院“行知路上的新生代”暑期社会实践团队开展调研

以知促行,以行求知。七月初,幼儿师范学院“行知路上的新生代”暑期社会实践团队针对江苏省首批乡村定向幼儿教师的职业现状与履约心态展开调研活动。该项目旨在通过深度访谈、问卷调查、实地走访等方式,为我校乡村定向师范生履约就业成效研判、教师教育质量评价提供实证支持,并探究当前我省乡村教师队伍建设提质增效的支持路径,进而助力乡村幼儿教育振兴。

在项目实施的第一阶段,团队召开实践调查策划会、查阅文献资料、罗列制定访谈提纲。7月16日起历时15天,团队全体成员分头对定向在江苏省盐城市、兴化市10所乡村幼儿园担任幼儿教师的我校2020届学前教育(乡村定向)专业16位校友进行了一对一深度访谈,累计访谈时间达20.2小时,访谈语料字数达20.8万字。

深度访谈过程中,新老晓庄学子彼此真诚沟通、理性交流,团队成员受益颇深。团队负责人2021级学前教育乡村定向生孙媛婕同学说:“乡村教育的发展需要我们每一位接力者共同努力!”2021级学前教育乡村定向生涂浩同学说:“此次社会实践让我深刻感受到乡村教师不仅是知识的传播者,更是孩子们心灵的引路人。”团队指导教师袁媛老师表示,团队要努力做到对访谈资料的客观转录、严谨整理、科学分析,才能充分发挥一手资料的宝贵价值。

在后续的实地调研中,团队还将深入乡村走访乡村定向教师工作的幼儿园考察其工作环境,并通过访谈幼儿园负责人、当地乡民等进行深入调查,进一步探究乡村幼儿教师的职业发展心理、面临的挑战以及未来的职业规划等问题,更为这批晓庄最可爱的人——“行知路上的新生代”送去幼儿师范学院师生的问候与祝福。

定向师范生给学生上课现场

倾听者蜕变表达者,双向互动现象深度研究——新闻传播学院实践团调研播客领域

当今时代,播客作为一种新兴的音频媒介形式正逐渐渗透到人们的日常生活中,越来越多的播客用户正从单纯的倾听者转变为积极的表达者。针对这一现象,新闻传播学院“播客之声”暑期实践团队,于7月11日—31日,在团队指导教师周琰的带领下,前往南京、苏州等地进行深入探索其背后的动因、过程及影响,以期为播客行业发展和文化传播提供新的视角和思路。

为确保研究的科学性和深入性,“播客之声”团队采用了文献综述、问卷调查、深度访谈和数据分析等多种研究方法相结合的方式。在出发线下采访前,团队首先梳理了国内外关于播客、用户行为、社交媒体互动等方面的研究成果,明确了研究背景和理论基础。之后,团队设计并发放了“从倾听者到表达者”播客用户转变现象研究调查的问卷,经过十天的收集,共获取答卷434份,收集了大量数据并征集了10余名采访对象。通过统计分析,初步揭示了播客用户从倾听者到表达者转变的普遍规律和特点。

团队学生在南京对正在筹备播客节目的听众进行了采访。深入了解听众转变过程中的心路历程、遇到的挑战及应对策略。受访者表示,“听播客对我来说是一个疗愈的过程,在筹备播客节目的过程中,发现了许多有意思的事情。”随后,团队学生前往苏州对一位播客平台的资深用户进行采访。受访者表示,自己从小学开始就收听播客,对于她来说,播客是一种有效的放松和转移注意力的方式,尤其在面对网络疲劳时。“高考完面对专业的选择时,受播客的影响,我选择了新闻传播学院,希望能够为播客行业的发展贡献一份力量。”

经过调研,团队发现播客节目对听众产生参与性和互动性的影响较大,能够激发听众的讨论和分享欲望。播客用户从倾听者到表达者的转变现象,对文化传播、社会互动乃至个体成长产生了深远的影响。它促进了文化的多元传播和共享,使得更多元化的声音得以被听见和认可。增强了社会的互动性和包容性,使得不同背景、不同观点的人能够在平等的交流中相互理解和尊重。播客也为个体成长提供了新的机遇和挑战,鼓励人们勇于表达自己的观点和经历,实现自我价值的提升。

团队此次研究不仅深化了对新媒体环境下用户行为的理解,也为学院未来的教学和科研提供了新的方向和思路。“播客之声”团队将继续关注播客等新媒体的发展动态,积极探索文化传播和社会互动的新模式、新路径,为培养具有创新精神和实践能力的新时代传媒人才贡献力量!

部分团队成员在苏州调研时合影

供稿:校团委、陶行知研究院、旅游与社会管理学院、信息工程学院、幼儿师范学院、新闻传播学院

撰稿:姜飘飘、董红艳、王均强、任艳丽、袁媛、周琰

编辑:刘凯

审核:赵娟、邢新叶、张洁、王乐、胡辰、陈长伟

终审:庄晓华